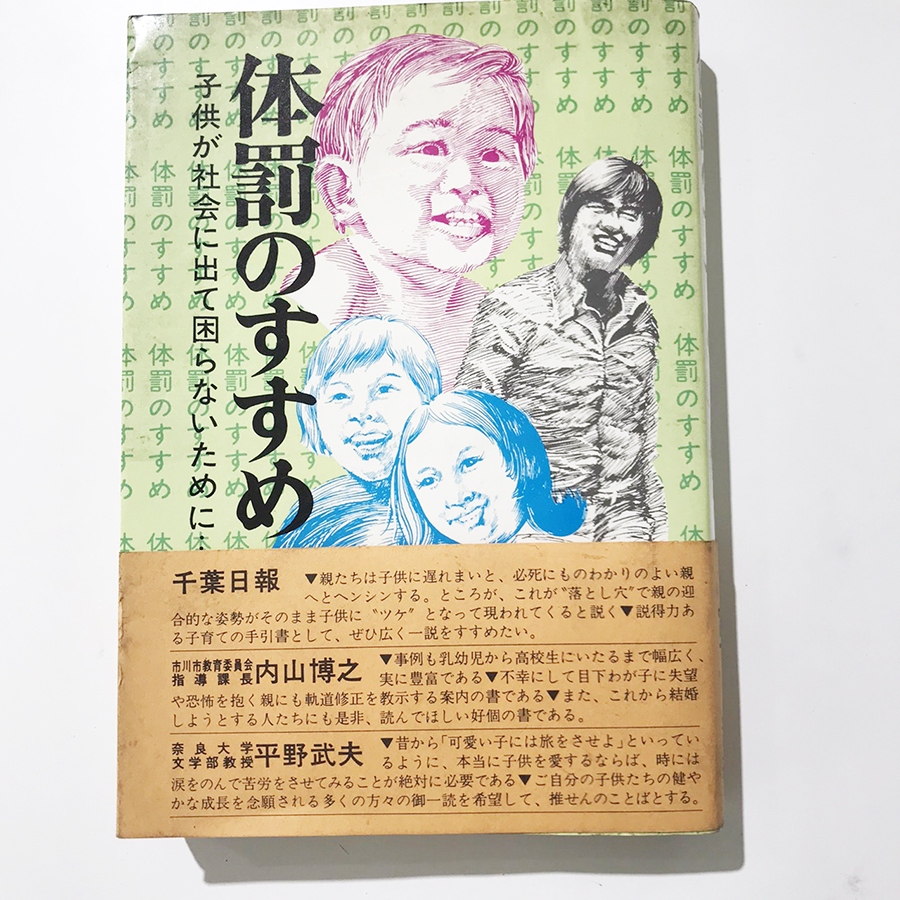

体罰のすすめ!?

体罰を全力で推奨していた昭和時代の証拠本が出てきた

ここのところ、もう二度と家に戻らない見込みの、介護施設にいる母の代わりに、実家の整理に通っていました。

(その後、母が亡くなったため、実家は処分しました)

四次元空間でも存在するのか、あるいは細胞分裂のように増殖しているのか…

片付けも片付けても減らない大量の不用品に、毎度毎度、心身ともに疲弊しています・・・。

その中でこんな本が出てきました。

「体罰のすすめ」

昭和51年に5版が発行されているので、初版はもっと前だと思いますが、昭和51年に母が仮にこの本を手にしたとして、私が小学二年生前後の頃の本ですね。

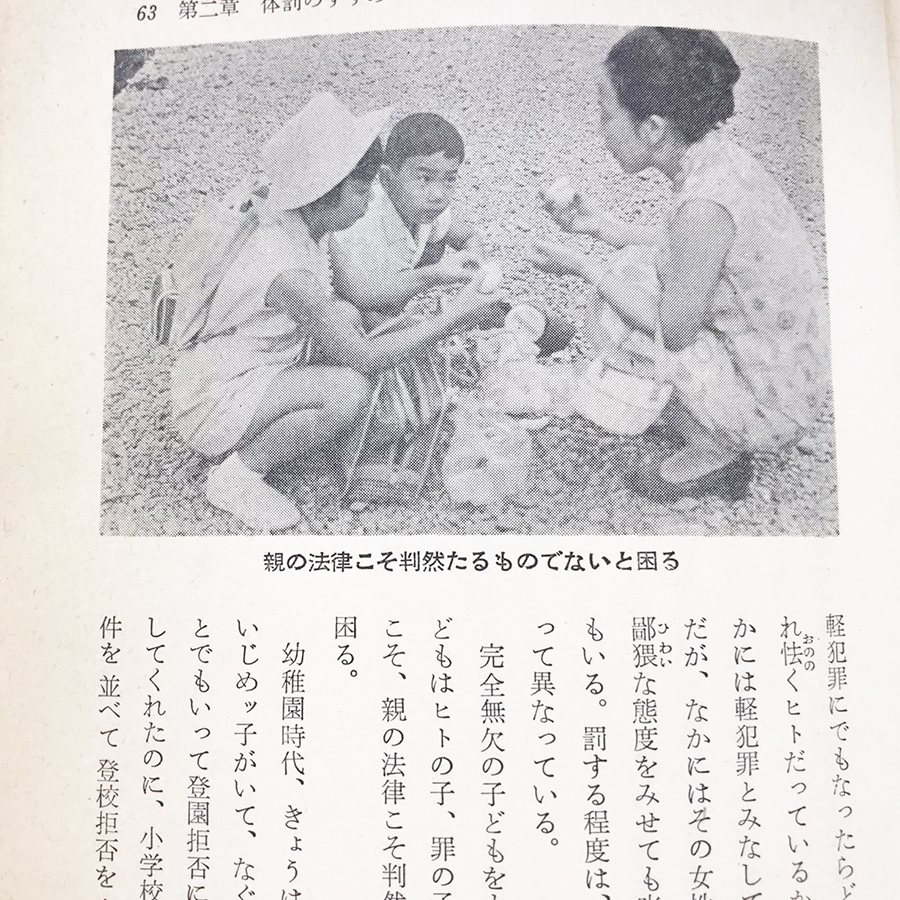

「親は社会的制裁人」

「親の法律こそ判然たるものであるべき」

「たたけない・たたかない親は失格」

など、ドキッとするような見出しが並んでいます。

ㅤㅤ

そうはいっても、実は体罰は良くないといった内容なのでは、と思いましたが、読んでみて

「全力で体罰を推奨している本」

であり、心の底から!驚きました。

同時に、それが、血のつながらない私や、病弱な父、同居していた祖父母(父の両親)、飼っていた犬や猫に対して、暴言・暴力を繰り返していた母の教科書となっていたことを知り、これにも衝撃を受けました。

(母が大事なものだけをしまっていた特別な引き出しから出てきたのです。

おそらく、里子だった私をどう育てていいかわからなかったのでこうしたものに頼っていたのでしょうが、パーソナリティ障害だったであろう母がこれを手にしたことで、家族は壊滅的な状況に陥っていました。)

時代に合わせた理解が必要

とはいえ、よく考えてみればもう今から45~50年近くも前のお話。

半世紀も開きがあって、価値観が全く違っていたこともまた事実。

たとえば、たばこ・紫外線が人体に与える影響なども、この本に書かれた昭和時代では全くといっていいほど考慮されていませんでした。

だれもが普通に、仕事中でも飲食中でも喫煙していましたし、むしろそれがカッコイイ、という風潮もありました。

車のシートベルト着用義務もなければ、お酒を飲んで車を運転することも割と皆やっていた、なんていうこともありました。

紫外線についてもしかりです。

日に焼けた方が健康にいいという理由で(ビタミンDが光を浴びることにより合成されるため、それ自体は間違いではありません)、皮膚がベロベロにむけるほど、真夏に皮膚を焼いた時代もありました。

体罰も同じで、この時代ではそれが、「しつけの基準」だったのでしょう。

現代と昔は、体や精神の土台が全く違う

当時はそれでも、「耐えられるだけの心と体を持った子ども」が多かった、とも言えます。

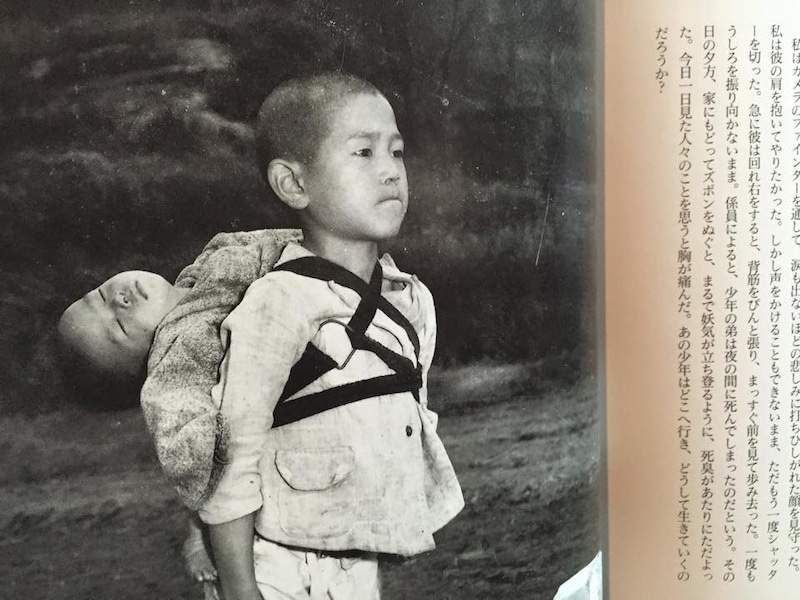

トランクの中の日本 米従軍カメラマンの非公式記録:ジョー・オダネル、ジェニファー・オルドリッチ 平岡豊子訳(小学館)

この写真は、長崎での原爆によって弟を失った10歳前後の少年が”気をつけ”の姿勢で弟が焼かれる順番を待っている、とても有名な写真です。

これを見るにつけ、そもそも論で今の子ども(もちろん私の息子・娘を含む)に、そんなに長時間、幼い子を背負ったまま、直立不動で立ち続けられる体力も精神力もないだろうという思いが真っ先によぎります。

子どもたちどころか、私が子どもの頃であってもここまでは無理だったかもしれません。

話は戻り、先の体罰の件に戻りますが、当時は学校の先生による体罰も普通にありました。

逆に言えば、理不尽とはわかりつつも、

「そういうものだ」

と、自分の中でおさめ、生きていけるだけの「体力と精神力」が子どもにもあったともいえます。

ㅤㅤ

寒さや、おなかがとても空いている状態など、過酷な環境に置かれることで、ミトコンドリアが活性化し、エネルギーを生み出してくれるほか、細胞内の眠っている様々なメカニズムのスイッチがONになっていくことによります(※文末参照)。

ㅤㅤ

今の子どもたちは、 母親の胎内にいたころから、環境汚染や食の変化、電磁波や化学物質の影響を受けています。

つまり、われわれ親の世代が子どもだった頃に比べて、わかりやすくいえば体の構造がもろく、そこに加えて内部・外部からの悪影響が大きいのです。

私たちの想像もつかないほどに、精神力も体力も、そして思考力も、もろい状態になっている子どもが増えているのです。

時折、昔のままの「子どもをしつけるために体罰が必要」という価値観のまま変われない大人がいて、ニュースになっているのを見聞きしますが、今の子どもたちに体罰を与えてはいけない理由の根本は、ここにあります。

「自分と同じ」ではないのです。

子どもに残るトラウマは、時代が変わっても変わらない

そう見えなくても、心の痛みは感じている

いずれにしても最も大切なことは、

「精神的・肉体的に大丈夫か、大丈夫ではないのか」

ということと、

「心が傷ついたか、そうでないか」

といったこととは、全くの別問題だということです。

私自身の幼少期の体験からも強くいえることは、無言でいるからといって、もしくは言うことを聞いている(ように見える)からといって、

その子が何も考えていないわけでもなければ、痛みを感じていないわけでもありません。

中には、条件反射として無意識に刻まれた、人生をまるまる棒に振ってしまうような深い傷を負うこともあります。

それをバネにできる人もいますが、たとえ乗り越えられているように見えても、その時に受けた傷は消えないのです。

余談になりますが、私の元に寄せられるご相談で、お子さまのことで悩む親の多くが、実は紐解いていくと、知らず知らずのうちに自分が親から「こうあるべき」と思わされてきたものに縛られていたりします。

これにご本人が気づいていないことも多々あります。

おもしろいもので、そういう方ほど「こうあるべきでない姿」というものに不安を抱きがちです。

それが、結果として、子どもにうるさく干渉したり、レールを敷いたりしてしまい、子どもが反発して、最も望んでいない姿に走ってしまうことが起きがちなのです。

同時に、ブレーキの利かない大人たちも増えています。

(食事や環境の変化によって、簡単にカッとなりやすかったり、後先考えずに感情的に行動してしまったり、精神的なキャパシティが小さくなったりします。)

何かを一方的に批判したり、決めつけたり、聴く耳を持たない傾向にある人こそ、実は何かを恐れ・小さく・固くなっている可能性もあります。

子どもに対し、

「自分たちの基準とは同じではないと思えること」

「自分が正しいと思っていることの定義を疑ってみる柔軟さといった思考力」

が、親や、教育にあたる者は持たなくてはならないのではないでしょうか。

やっている側には想像もつかないほど、実は子どもにとっては、親(や先生)の言動の影響は大きいのです。

ㅤㅤ

#発達障害