腸内環境が思考・理解力と直結する

腸内環境が、思考・理解力などとすぐに結びつく理由は?

食生活を変えることで腸内環境を改善し、思考・理解力が上がったという成果を出してきたケースは枚挙にいとまがないのですが、ASDの程度がひどかった男子生徒でも、同じく結果につながったことを改めて実感したエピソードをご紹介します。

調子が悪い時は全くコミュニケーションが成り立たなかった

国語塾で週1回、授業を受けてくれている(オンライン)、高校1年生男子生徒(ASD)のお話です。

調子に波があり、悪い時は、たった一行の文も頭に入らないといったことがありました。

たとえば、去年、受験問題を解いていた際のこと。

私「ではこの文を読んでみましょう。」

A君「フランスでは哲学を子どもの頃から教えますが、日本では大学で初めて教えます。」

私「では、問題を伏せて、今読んだ一文を自分の口で説明してみてごらん。」

A君「フランスでは哲学を教えません。」

私「ん?そうだっけ?では日本ではどうだって書いてあったかな?」

A君「日本では哲学が大事だと思います。」

このように、内容が全く理解できていません。

さらに、もっと調子が悪い時は、

私「今日はどんな一日だった?」

A君「はい。裁判所が・・・ええと、Aの二乗はCの二乗です。」

といった具合です。

まるで壊れた機械のようにコミュニケーションが全く成り立たない状態になってしまうことも多々あったのです。

腸内環境を整えたら字もきれいになり理解力がUP

腸内細菌との深い関連性があることを、私もそのお母様もよくわかっていたので、学校がお休みの期間を利用し、改めて食事と日常生活などをしっかりと見直しました。

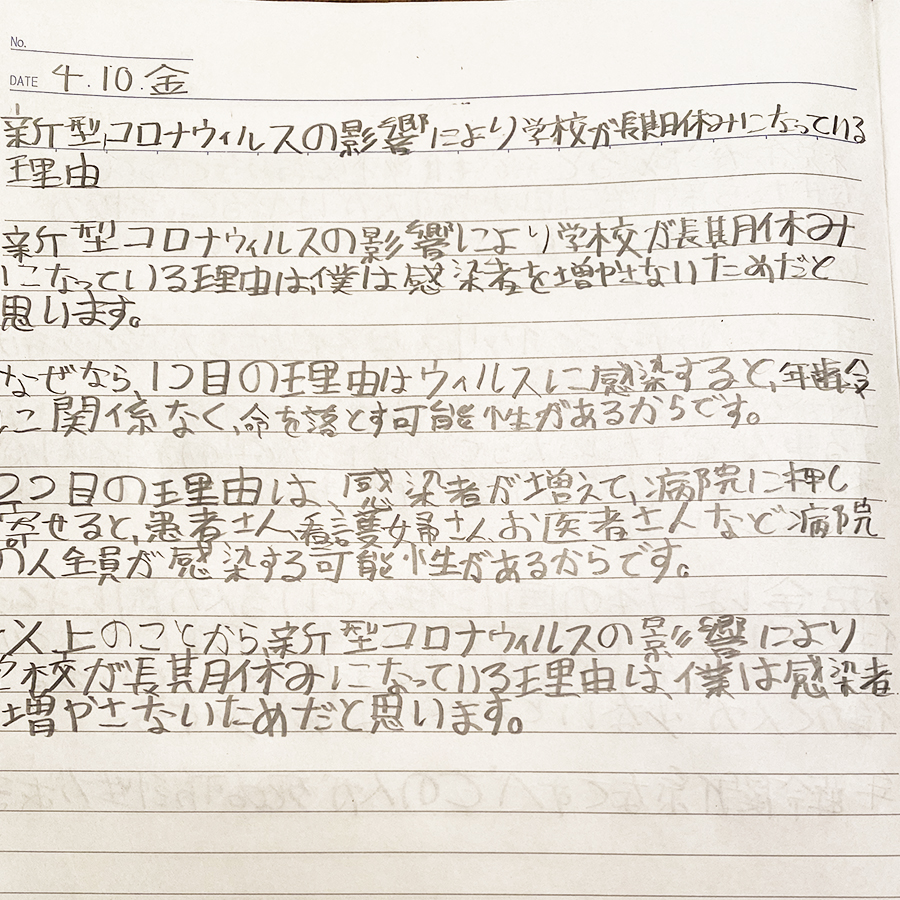

すると、驚くほど字がきれいになり、別人のようにコミュニケーション力も集中力も良くなったのです。

長く通っていらっしゃる病院でも、腸内細菌の状態が改善されていると言われたとのことでした。

▽ 授業にならない時には文字も書けないため、以前の文字との比較ができないのですが、丁寧にバランスよく書けているところにご注目ください▽

なぜ腸内環境が学力と関係しているのか?

非常に簡単に言ってしまうと、腸内細菌が産生したものが、私たちの細胞が働くときの「スイッチオン」の役割をしていることがわかってきたのです。

記事にまとめましたので、詳しくはぜひ下記▼の記事を合わせて読んでいただければと思います。